実は私も、断捨離という言葉を知っていながら「物を捨てること」くらいにしか思っていませんでした。

けれど本当の意味を知って実践してみたら、暮らしも心もスッと軽くなったんです。

そんな体験談も交えながら断捨離の意味についてお伝えします。

1. 「断捨離」とは?言葉の由来と意味を解説

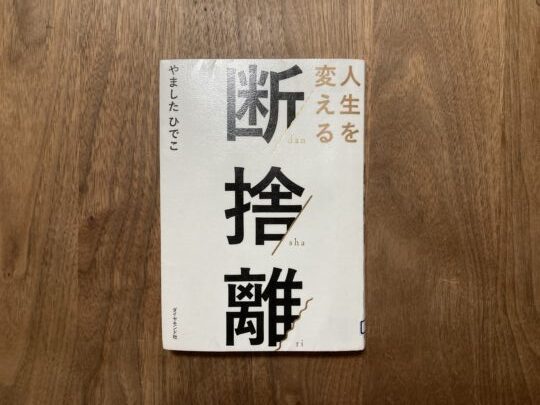

「断捨離(だんしゃり)」とは、ただの片付け術ではありません。

物を手放すことを通じて、心や生活そのものを整える「人生の整理法」として注目を集めています。

もともとはヨガの教え「断行・捨行・離行」に由来し、それぞれ以下のような意味を持っています。

| 言葉 | 意味 | 現代の断捨離における解釈 |

|---|---|---|

| 断(だん) | 不要な物を「入れない」 | 余計な物や情報を断ち、自分にとって必要なものだけを受け入れる |

| 捨(しゃ) | 今ある不要な物を「捨てる」 | 使っていない物・心を乱す物を手放す |

| 離(り) | 物への執着から「離れる」 | 物がなくても満たされる心の状態を目指す |

このように「断捨離」は、

- 入ってくる不要なものを断つ

- 今ある不要なものを捨てる

- 執着心から離れる

という3ステップで、自分の暮らしを根本から見直す行為です。

現代ではSNSや買い物の誘惑が多く、「本当に必要なものは何か?」を見失いがちです。

断捨離は、その問いに向き合うための実践的な手段でもあります。

単に物を減らすのではなく、「自分と物との関係性」を見直すこと。

それが断捨離の本当の意味であり、多くの人が「心が軽くなった」「自分を大切にできるようになった」と感じる理由です。

2. なぜ今、断捨離が注目されているのか

「断捨離」はここ数年で再び注目を集めています。

その背景には、現代人が抱える「情報過多」「物のあふれる暮らし」「心の疲れ」など、さまざまな社会的要因があります。

特に以下のような変化が、断捨離のニーズを高めています。

【現代社会と断捨離ブームの関係】

| 社会の変化 | 断捨離が注目される理由 |

|---|---|

| モノがあふれる時代 | 選択肢が多すぎて、選ぶことに疲れる人が増加 |

| SNS・スマホ依存 | 情報に振り回され、生活の軸を失いやすい |

| 在宅時間の増加 | 家の中の快適さ・心地よさを求める人が増えた |

| 働き方の変化 | ミニマルな働き方・暮らし方を求める人が増加 |

| 心の健康への関心 | モノを減らすことで心も整うという実感が広まっている |

近年では、「片付け=消費行動のリセット」として、消費社会に疲れた人々が心の余白を求めて断捨離に取り組むようになっています。

また、テレビやSNSなどでも「ミニマリスト」や「シンプルライフ」といった言葉が頻繁に取り上げられることで、「物を減らす=かっこいい」「洗練されている」といったイメージが広がり、若い世代や主婦層の間でも実践者が増加中です。

断捨離はただの流行ではなく、”情報やモノに溺れやすい現代人にとっての“ライフスタイルの再構築”ともいえる存在なのです。

3. 「捨てるだけ」は誤解?断捨離の本質とは

「断捨離」と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「とにかく物を捨てること」。

ですが、それはあくまで入り口にすぎません。

実は、断捨離の本質は“捨てること”ではなく、“自分にとって必要なものを見極める力”を養うことにあります。

【誤解されがちな断捨離】

| よくある誤解 | 実際の断捨離の考え方 |

|---|---|

| 片っ端から全部捨てる | 本当に必要なものを選び抜く |

| モノが少ない=成功 | 自分軸に合ったモノを持つことが成功 |

| 捨てたら終わり | 断つ・捨てる・離れるを繰り返す「習慣化」が大事 |

断捨離では、自分の価値観や暮らしの目的に照らして「これ、本当に今の私に必要?」と問いかけながら、物を厳選します。

その結果として、「不要なものがなくなる=本当に大切なものだけが残る」状態を目指すのです。

また、物を通して自分自身の「執着心」「不安」「過去へのこだわり」など、内面と向き合うことも断捨離の重要な要素。

だからこそ、断捨離は“心の整理術”とも言われています。

ポイントは、「捨てるために選ぶ」のではなく、「選ぶために捨てる」という視点を持つこと。

これが、断捨離を一時的な片付け術ではなく、人生を見つめ直す実践哲学として捉えるうえで欠かせない考え方です。

4. 断捨離とミニマリストの違い

「断捨離」と「ミニマリスト」は、どちらも“物を減らす”という点では共通していますが、目指しているゴールや考え方には違いがあります。

混同されがちですが、それぞれに独自の価値観があるのです。

【断捨離とミニマリストの比較】

| 項目 | 断捨離 | ミニマリスト |

|---|---|---|

| 出発点 | ヨガ哲学から派生 | ライフスタイルの選択 |

| 目的 | 心と暮らしを整える | 物を最小限にしてシンプルに生きる |

| 重視するもの | 自分の内面・執着との向き合い | 機能性・最小限の美学 |

| 手放し方 | 必要・不必要を見極めて取捨選択 | 最小限で生活できる物だけを厳選 |

| 持つ物の量 | 多くてもOK(必要なら) | 極限まで絞り込む傾向あり |

断捨離は「心の整理」を主眼においており、物を減らすことがゴールではありません。

一方、ミニマリストは生活全体をスリム化し、物理的にも精神的にも“軽く生きる”ことを目的とします。

例えば、断捨離では「使っていなくても心がときめく物なら残す」という柔軟な考え方がありますが、ミニマリストは「それが生活に本当に必要か」で判断する傾向が強いです。

つまり、

- 断捨離は“内面からの気づき”を重視する心の整理法

- ミニマリストは“美しく効率的な生活”を目指すライフスタイル

この違いを理解すれば、自分に合ったアプローチを選ぶヒントにもなります。

5. 実践編:断捨離の基本ステップ3つ

断捨離を始めたいけれど、「どこから手をつけたらいいのかわからない」と感じる人は多いものです。

ここでは、初心者でも無理なく取り組める断捨離の基本ステップを3つに分けて紹介します。

【断捨離の3ステップ】

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 断:入ってくるモノを断つ | 新たに不要なモノが入ってくるのを防ぐ | 衝動買いをやめる・無料でももらわない |

| ② 捨:いま不要なモノを捨てる | 既にある不要なモノを処分する | 使っていない・心がときめかない物を見極める |

| ③ 離:モノへの執着から離れる | モノに依存しない考え方を持つ | 思い出・高価だった物への執着に気づく |

ステップ①:まずは「断つ」ことから

断捨離は捨てる前に「入れないこと」から始まります。

セールや広告に流されて買い物をしていないか、自分の消費行動を見直しましょう。

ステップ②:次に「捨てる」

いよいよ本格的に持ち物の見直し。以下のような基準が役立ちます。

- 半年以上使っていない

- 同じ用途のものが複数ある

- 見るだけで疲れる、罪悪感を感じる

ステップ③:「離れる」ことで自由になる

最後は、物そのものではなく、「執着」を手放す段階です。

「もったいない」「思い出があるから」といった感情と向き合い、必要な分だけで満足できるようになります。

この3ステップを意識すれば、断捨離はもっとやさしく、もっと気持ちよく進められます。

6. 断捨離で得られる効果とは

断捨離はただの片付けではありません。

実践することで、暮らしや心にさまざまな「好循環」が生まれます。

実際に多くの人が、断捨離を通じて「気持ちが楽になった」「生活が整った」といった効果を感じています。

【断捨離で得られる主な効果】

| 効果の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 精神的効果 | 心が軽くなる、ストレスが減る、前向きになる |

| 時間的効果 | 探し物が減り、時間に余裕ができる |

| 経済的効果 | 無駄な出費が減る、買い物に慎重になる |

| 空間的効果 | スッキリした部屋で居心地がよくなる |

| 健康面の効果 | 睡眠の質が上がる、片付けによる軽い運動効果 |

心のスペースが広がる

散らかっている部屋にいて、多いモノを見るたびに脳は勝手に「片付けなきゃ」「あれをしなきゃ」と考えてしまいます。

物が多いと、それだけで視覚的なノイズになり、脳は無意識に疲れてしまいます。

断捨離をすることで視界がスッキリし、心にも余白が生まれます。

判断力・行動力がアップ

「必要か、不要か」を繰り返し判断する過程で、自分の基準が磨かれ、他の場面でも決断が早くなるというメリットもあります。

人間関係も整うことがある

不思議なことに、断捨離をきっかけに人間関係の変化が起こる人も。

物だけでなく、不要な縁や情報とも自然と距離が取れるようになるためです。

このように、断捨離は生活全体に良い影響を与える“心と暮らしのリセットボタン”なのです。

7. 断捨離がうまくいかない人の特徴

「やろうと思っても、なかなか進まない」「片付けてもすぐに元通りになってしまう」——そんな声は少なくありません。

断捨離がうまくいかない人には、いくつか共通する特徴があります。

【うまくいかない人の特徴と原因】

| 特徴 | 主な原因 |

|---|---|

| 1. 捨てることに罪悪感がある | 「もったいない」「まだ使える」がブレーキになる |

| 2. 完璧主義で始められない | 最初から完璧を求めて行動できない |

| 3. 判断基準があいまい | 「なんとなく捨てられない」で物が残る |

| 4. 感情で物を持ち続ける | 思い出や高かったという理由で手放せない |

| 5. 家族が協力してくれない | 自分だけ頑張っても全体がスッキリしない |

| 6.小さいものばかり捨てる | 本棚などのモノを収納するモノを捨てればビックリするほどスッキリします |

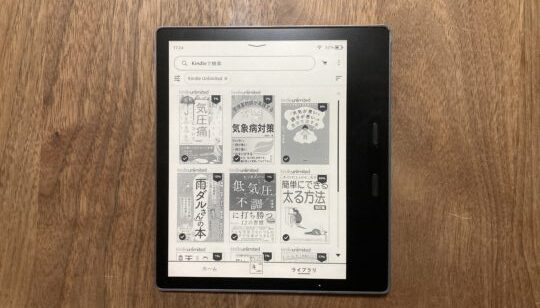

私は年間100冊以上読む読書家ですが、本棚を捨て、紙の本を全てアマゾンKindleに変えました。

時期によっては一ヶ月無料体験もありますので、ぜひ試してみて下さい。

よくある心理的なハードル

これらの思いが強すぎると、断捨離は前に進みません。

- 「高かったから」 → 自分の過ちを認めたくないだけ

- 「誰かにもらったから」 → モノを捨てても思い出はなくならない

- 「いつか使うかも」 → 「いつか」はずっと来ません

不要なモノを置いておくだけで、その間ずっとスペースと心の余裕を奪われます。

解決のヒント

- 「とっておく理由」ではなく「手放せない理由」を言葉にしてみる

- 今必要かどうかを考える

- 「1日1つだけ捨てる」など小さな習慣から始める

- 写真に残してから手放すなど、感情を整理する工夫をする

断捨離は“正解”があるものではありません。

自分の心に寄り添いながら、少しずつ整えていくことが成功へのカギです。

8. 断捨離を継続するためのコツ

断捨離は一度やって終わりではなく、「続けること」で本当の効果が見えてくるものです。

しかし、継続が苦手な人も多く、「気づけばリバウンドしていた…」というケースも少なくありません。

そこで、無理なく続けるためのコツをいくつかご紹介します。

【断捨離を継続するための5つのポイント】

| コツ | 内容 |

|---|---|

| 1. 小さな目標を設定する | 「今日は1つ捨てる」など達成しやすい目標にする |

| 2. ルールを決める | 「1つ買ったら1つ手放す」などのマイルールを作る |

| 3. ビフォーアフターを記録する | 写真で変化を見える化するとやる気が続く |

| 4. 無理をしない | 休んでもOK。自分のペースを大切にする |

| 5. 仲間を作る | SNSや家族とシェアして励まし合うと継続しやすい |

習慣化のためのヒント

- 朝の5分、寝る前の10分など「時間を決める」

- 断捨離した物の合計数を記録する(例:○個手放した!)

- 捨てた後の“気持ち”に意識を向ける(スッキリ感、達成感)

継続のコツは「完璧を求めないこと」。

忙しい日が続いたら無理に進めず、「今日はできなかったけどまた明日から」とゆるく構えてOKです。

断捨離は“自分を整えるための手段”です。

継続することで、モノの整理だけでなく、思考や行動もよりクリアになっていきます。

まとめ:断捨離は「捨てる」から「整える」への第一歩

「断捨離」という言葉は、単なる“片付け”や“物を減らす”ことにとどまらず、自分自身と向き合い、心と暮らしを整えるための知恵と実践法です。

もともとはヨガの思想に由来するもので、「断=入ってくるものを断つ」「捨=不要なものを捨てる」「離=執着から離れる」という3つのステップを通じて、本当に大切なものを見極めていきます。

現代は、物も情報もあふれる時代。

だからこそ、私たちは「持たないこと」「選ぶこと」に価値を見出すようになりました。

断捨離は、そんな現代人にとって必要な“暮らしの再構築”のヒントを与えてくれます。

本文では以下のような視点を紹介しました。

- 断捨離の本当の意味と由来

- なぜ今、断捨離が求められているのか

- 断捨離とミニマリストの違い

- 実践のための基本ステップ

- 断捨離によって得られる効果

- うまくいかない原因と解決法

- 継続のコツと習慣化の工夫

どこから始めてもOK。完璧でなくても大丈夫です。

まずは引き出しひとつ、レジ袋ひとつからでも始めてみましょう。

あなたの暮らしに、そして心に、少しずつ「余白」が生まれていくはずです。

-

-

40代から始める捨て活!スッキリ暮らす秘訣

40代になると、家の中にモノがあふれ、片付けてもすぐ散らかる…そんな悩みを抱えていませんか? 子育てや仕事に追われ、自分のことは後回し。 でも、「捨て活」を始めることで、心も空間も驚くほどスッキリしま ...

-

-

「断捨離」の意味、実は勘違いしてる人多数?

実は私も、断捨離という言葉を知っていながら「物を捨てること」くらいにしか思っていませんでした。 けれど本当の意味を知って実践してみたら、暮らしも心もスッと軽くなったんです。 そんな体験談も交えながら断 ...

-

-

断捨離で得られるメリット5選!生活が変わる理由

以前の私は、物に囲まれた生活でストレスを感じていました。 しかし、断捨離を始めてから、心も体も軽くなり、生活が一変しました。 今回は、私が実感した断捨離の効果と、その方法についてご紹介します。 Con ...

-

-

「捨て活」は本当に効果があるのか?実際に捨てて感じたリアルな効果

私自身も最初は半信半疑でした。 しかし、佐々木典士さんの著書『ぼくたちにもうモノは必要ない』を読んで、思い切ってモノを捨て始めてみると、想像以上の変化が訪れました。 実際に捨て活を経験して得たリアルな ...

-

-

【レビューあり】ミニマリストがパナソニックの浄水器を選んだ理由

「できるだけ物を持たず、シンプルに暮らしたい」。 と考える人にとって、飲み水の確保は悩ましい問題です。 ペットボトルはゴミが増えるし、ウォーターサーバーはスペースを取る。 そこで私が選んだのが、パナソ ...