「もしかして自分ってHSPかも?」

そう感じ始めたのは、日常のささいなことで心が疲れていた頃でした。

私は長年、自分の繊細さを「性格の欠点」だと感じて生きてきました。

でも、HSPという気質を知ってから、自分を責めることをやめられたんです。

本記事では、HSP(繊細さん)について、5年以上このテーマに向き合ってきた私が、専門用語を使わずにわかりやすく解説。

さらに、日々の生活を少しでも楽にする工夫や、同じように悩んできた私のリアルな失敗談もお伝えします。

HSP(繊細さん)とは?

「なんで私だけ、こんなに疲れやすいんだろう?」

「他の人は気にしていないのに、自分だけ気になってしまう…」

そんなふうに感じること、ありませんか?

それ、もしかすると「HSP(繊細さん)」という気質が関係しているかもしれません。

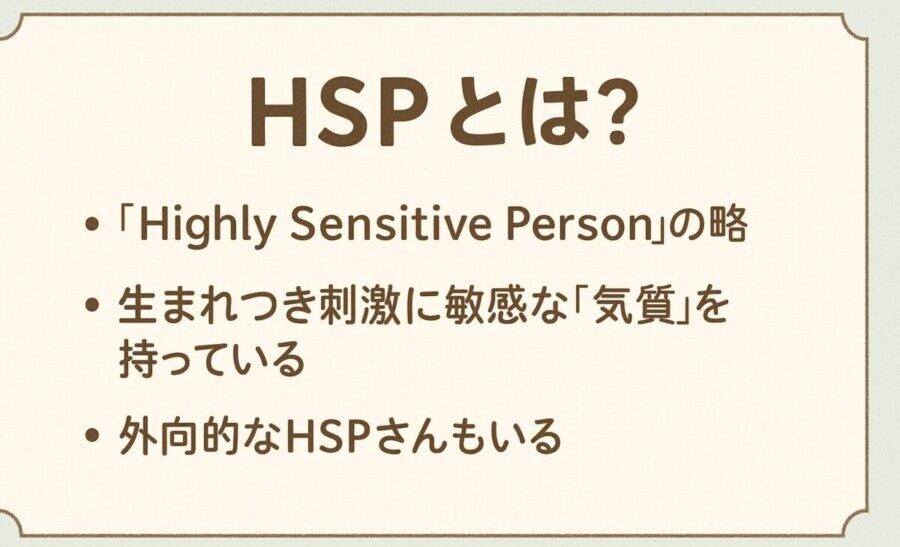

HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略で、とても繊細で敏感な感受性を持つ人のこと。

アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、今では日本でも「繊細さん」という呼び名で知られるようになりました。

HSPは、全人口の約15〜20%——つまり5人に1人の割合で存在すると言われています。意外と多いですよね。

でも、この気質はあくまで“生まれつきの特性”であって、病気でもなければ、性格が悪いわけでもありません。

ちょっと音や光、人の言葉や空気の変化に対して、他の人よりも深く反応してしまうだけなんです。

たとえば、こんな経験はありませんか?

- 電車やカフェのざわざわがうるさく感じて、どっと疲れる

- 誰かの機嫌が悪いと、自分が悪いことをしたように感じてしまう

- 暴力的なテレビ番組やニュースを見て、心がざわつく

- におい・光・人混みなど、五感への刺激が強く感じられる

こうした「感じすぎる自分」に戸惑ったり、「気にしすぎ」だと責められたりして、つらい思いをしてきた方も多いと思います。

でも実はそれ、HSPの特徴そのものなんです。

この繊細さは、裏を返せば「相手の気持ちに気づける力」「小さな変化に敏感に反応できる力」でもあります。

だから、HSPは共感力が高く、空気を読むのが得意である一方、疲れやすく、自己否定しやすい傾向もあるんですね。

また、HSPというと「内向的な人」と思われがちですが、実は外向的なHSP(HSS型HSP)もいます。

社交的なのに、刺激に弱いという“矛盾”に悩んでしまう方も多いんです。

HSPであることは、決して「欠点」ではありません。

ただ、自分の繊細さを知って、うまく付き合っていく方法を見つけることが大切なんだと思います。

HSPと誤解されやすい他のタイプとの違い

HSPは最近よく聞くようになった言葉ですが、まだまだ誤解されやすいのも事実です。

「恥ずかしがり屋な人でしょ?」「発達障害とは違うの?」

そんな疑問や混同も多く見かけます。

ここでは、HSPと似ているけれど実は違うタイプをいくつかご紹介します。

内向的・恥ずかしがり屋との違い

HSPの人は「内向的な人」と思われがちですが、HSP=内向的ではありません。

たしかにHSPの多くは、ひとり時間を好み、人付き合いで疲れやすい傾向があります。

ですが、これは刺激に敏感で疲れやすいから休息を必要としているだけなんです。

実際には、外向的なHSP(HSS型HSP)もいて、

- 人と話すのが好き

- 新しいことに挑戦したい

- 外では元気だけど、帰宅後はぐったり

というように、社交的に見えるけれど内面はとても繊細という人もいます。

「内向的」「社交的」などの性格とは別次元の、“気質”として理解するのがポイントです。

発達障害(ASD)との違い

「HSPと発達障害(ASD)はどう違うの?」という声もよくあります。

たしかに、感覚過敏や対人関係の悩みなど、重なる部分もあるため混同されがちです。

ですが、大きな違いは「共感力の高さ」にあります。

- ASDの方は、相手の気持ちを読み取ることが苦手な場合が多い

- HSPの人は、むしろ人の気持ちを深く感じすぎて疲れてしまう

また、HSPはあくまで「診断名」ではなく、生まれつきの“傾向”を示すもの。

発達障害は医師による診断が必要な“医学的な状態”であることも大きな違いです。

エンパスとの違い

最近よく聞かれる「エンパス」とHSPも、似ているけれど別の概念です。

エンパスは「他人の感情をまるで自分のことのように感じ取る力が強い人」。

HSPと重なる部分もありますが、エンパスのほうが他人の感情に深く同化する傾向が強いとも言われています。

簡単に違いをまとめると、以下のようになります:

| 特性 | HSP | エンパス |

|---|---|---|

| 感受性 | 強い | とても強い |

| 他人の感情の影響 | 気づきやすい | 感情を引き受けてしまうことも |

| 自己と他者の境界 | やや曖昧 | 境界が非常に曖昧になりやすい |

どちらも「敏感さ」という共通点はありますが、HSPの中にエンパス的な人がいる、という関係性で捉えるとわかりやすいかもしれません。

このように、HSPは他の性格や状態と混同されやすいですが、「繊細であること」は決してひとくくりにはできません。

自分がどのような刺激に弱いのか、どういう反応をするのかを知ることが、自分を理解する第一歩になると思います。

-

-

HSPより繊細?エンパスの特徴と自己診断リスト

「人の感情に振り回されて疲れてしまう…」そんな経験はありませんか? HSPだと思っていたけれど、実はより繊細な「エンパス」の気質を持っている可能性も。 本記事ではHSPとエンパスの違いをわかりやすく解 ...

HSPの人が持ちやすい感覚や反応とは

HSPの人は、日常のなにげない出来事に対しても、深く感じ、強く反応しやすい傾向があります。

これは「感情的になりやすい」とか「大げさ」ということではありません。

脳や神経の働きとして、あらゆる刺激を丁寧に処理してしまう性質なのです。

ここでは、HSPの人に多く見られる“よくある反応や感覚”を、3つに分けてご紹介します。

感受性の鋭さからくる五感の過敏

HSPの人は、音・光・におい・肌ざわりといった五感への刺激に敏感です。

たとえばこんな場面、思い当たることはありませんか?

- レストランで音楽や食器の音が気になって落ち着かない

- 蛍光灯のまぶしさで頭が痛くなる

- 柔軟剤の香りが強くて気分が悪くなる

- タグや素材のチクチクがどうしても我慢できない

これは単なる「わがまま」や「神経質」ではなく、感覚が鋭すぎるがゆえの“疲労”なのです。

他の人ならスルーできる刺激も、HSPの人にとってはノイズのように積み重なっていきます。

感情の影響を強く受ける

HSPの人は、人の感情を読み取るだけでなく、受け取ってしまうという特徴があります。

- 上司のイライラに気づいて、勝手に自分を責めてしまう

- 友人の悩みを聞いたあと、数日間引きずってしまう

- 映画や本の悲しいシーンが、数時間も心に残る

共感力が高いのは長所でもありますが、感情に巻き込まれやすいという側面もあるため、常に心がフル稼働しているような状態に。

自分の気持ちと他人の気持ちの境界線が曖昧になりやすく、「誰の感情でこんなに疲れてるんだろう…?」と感じることもあるでしょう。

一度に多くの情報を処理しすぎて疲れやすい

HSPの人は、目の前の出来事だけでなく、背景にある情報や意味まで読み取ろうとする傾向があります。

たとえば、

- 相手の声のトーン、間、表情、言葉の選び方…すべてを一度に受け取ってしまう

- 周囲の人間関係や空気感を敏感に察知し、「あの人たち、ちょっとギクシャクしてるかも」と感じる

- 先回りしてリスクを予測しすぎて、行動する前に疲れてしまう

これは、頭の中がいつもフル回転しているような状態。

そのぶん慎重で失敗しにくいという長所もありますが、本人はとても疲れやすく、休むタイミングを見失いやすい傾向にあります。

このように、HSPの人が感じやすい刺激や反応は、日常のあらゆる場面にひそんでいます。

「どうしてこんなに疲れるんだろう」と思ったとき、まずは自分の感覚を責めず、「これは私の気質なんだ」と受け止めることが、第一歩かもしれません。

-

-

HSPの私はミニマリストで楽になった|環境ストレスを減らす方法

こんなふうに、日常の環境に敏感すぎて疲れてしまうことはありませんか? HSPの私も普通の暮らしがなんだかしんどいと感じることが多くありました。 しかし、ミニマリスト的な生活を取り入れてから、驚くほどス ...

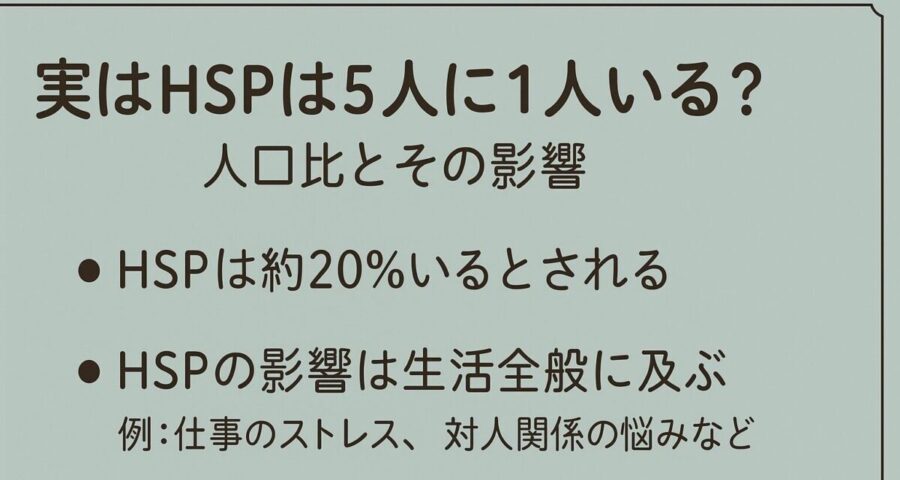

実はHSPは5人に1人いる?〜人口比とその影響

HSPという言葉を知ったとき、「そんなに繊細な人って、少数派なんじゃないの?」と思う方も多いかもしれません。

でも実は、HSPの人は全人口の約15〜20%、つまりおよそ5人に1人の割合で存在すると言われています。

この数字、思ったより多く感じませんか?

私たちは、「大勢と同じようにできない=おかしい」と思い込んでしまいがちですが、HSPは決して“異常”ではなく、“多様性”のひとつなのです。

少数派ではあるけれど、孤独じゃない

クラスに30人いれば、5〜6人がHSPかもしれません。

職場の10人中、1〜2人は「繊細さん」である可能性がある。

そう考えると、「自分だけ変なんじゃないか」という不安も、少し和らぎませんか?

ただ、HSPの人は「人に気を使わせたくない」「言っても理解されないかも」と感じやすいため、自分がHSPであることを打ち明けないまま、ひとりで抱え込んでしまう人も多いんです。

だからこそ、「繊細であることは普通のこと」「ちゃんと仲間がいる」と知ることが、心の安心につながります。

世界的にも注目されている「HSP」

HSPはもともとアメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が1990年代に提唱した概念で、彼女自身もHSPであり、多くの研究を重ねてきたことで広く知られるようになりました。

特に欧米では、企業の人材育成や教育現場でも「HSPの特性を活かす」という考え方が広まりつつあり、単に“配慮すべき存在”ではなく、感性や共感力の高さを価値とする視点が浸透してきています。

日本でも少しずつ、「HSP対応」をうたうカウンセリングや書籍、職場での取り組みなどが増えてきており、自分の敏感さを認める人が増えつつあります。

敏感な気質は「短所」ではなく「才能」かもしれない

HSPは確かに疲れやすい面があります。

でも、その繊細さは、人が気づかないことに気づける力でもあります。

- 小さな変化に敏感だから、細やかな気配りができる

- 相手の感情を感じ取れるから、人の痛みに寄り添える

- 深く考えるから、物事を丁寧に捉えられる

社会にとって、こうした特性を持つ人が一定数いることは、チームやコミュニティのバランスを取るうえでも非常に大切です。

繊細であることは、「弱さ」ではなく「役割」。

そう思えるようになると、HSPという気質との付き合い方が、少しずつ変わってくるかもしれません。

-

-

HSPの長所とは?繊細さが武器になる5つの理由

HSP(Highly Sensitive Person)という言葉を知って、自分の生きづらさの理由が少しわかった気がした――。でも「HSP=弱い」「面倒くさい性格」など、誤解されることも少なくありませ ...

まとめ:HSPという気質を、やさしく受け止めてみよう

「HSP(繊細さん)」という言葉を初めて知ったとき、多くの人が「これ、私のことかも…」と感じます。

それまで理由のわからなかった“生きづらさ”や“疲れやすさ”に、名前がつくだけで、ほっとする瞬間があるんですよね。

HSPは、単なる性格の問題ではなく、生まれ持った「気質」。

だからこそ、自分を無理に変えようとするのではなく、そのままの自分を理解し、うまく付き合っていくことが大切です。

周囲の刺激に敏感だったり、人の感情に深く共鳴してしまったりするのは、あなたが「優しさ」と「感受性」を持っている証拠。

その特性を、ただの“弱さ”として片づけるのではなく、ひとつの個性として大事にしてほしいと思います。

HSPは5人に1人の割合で存在し、決してあなたひとりではありません。

この記事が、「ああ、私ってHSPだったんだ」と自分を知るきっかけになり、少しでも生きやすさにつながれば嬉しいです。

-

-

すぐ落ち込む私が見つけた“心がラクになる習慣”

ちょっとした一言で落ち込んでしまう。そんな自分がずっと嫌いでした。でもあるとき、「無理に強くならなくてもいい」と思えるようになってから、心が少しずつラクになったんです。 この記事では、私が実際に試して ...

-

-

「繊細で疲れる毎日」を変える3つの方法

「人よりすぐ疲れるのは、私が繊細すぎるから?」そんなふうに感じているあなたへ。実はその“疲れやすさ”、HSPなど繊細な気質と関係があるかもしれません。毎日の中で知らず知らずのうちに心と体のエネルギーを ...

-

-

【注目】繊細な人が「仕事が続かない」3つの理由とは

「仕事が続かない私は、どこかおかしいのかな…?」そんなふうに悩んでいるあなたへ。実は、繊細な気質(HSP)ゆえに、環境や人間関係に強いストレスを感じやすい人は少なくありません。 この記事では、仕事が続 ...

-

-

普通じゃなくていい。HSPが楽になる考え方

「なんで私は、普通にできないんだろう」そんなふうに自分を責めていませんか? HSPは、音や人の気配に敏感で、他人の気持ちを察しすぎるあまり、生きづらさを抱えやすい気質です。そして多くのHSPが、「せめ ...

-

-

HSP男子がたどり着いた“考えない時間”の作り方

私は昔から、何かあるとすぐ「どうしよう」「あのときの言い方、変だったかな」と頭の中でぐるぐる考えてしまうタイプでした。人間関係でも仕事でも、「あのときこう言えばよかった…」と夜眠れなくなることも多々。 ...